- Wir alle brauchen die Sicherheit, dass unsere Bedürfnisse beachtet werden.

- Wir wollen unsere Autonomie und Selbstbestimmung waren.

- Wir brauchen das Gefühl von unserem Gegenüber ernst genommen und respektiert zu werden.

- Und wirklich alle Menschen empfinden ein Gefühl von Stimmigkeit, wenn eine Lösung im win-win, für alle Beteiligten gefunden wurde.

- Ziel konkret benennen – was ist das gewünschte Ergebnis, in allen Facetten vor sich sehen

- Woran erkenne ich, dass ich das Ziel erreicht habe: Sinnlich, konkret beschreiben, wie die Zielerreichung aussieht – was sehe ich? wie fühlt es sich an? was rieche ich? was höre ich? was bedeutet die Zielerreichung für mich? welche Vorteile bietet die Zielerreichung mir?

- Woran erkennen andere, dass ich das Ziel erreicht habe – was sehen sie? wie reagieren sie? was werden sie sagen?

- Planung der Schritte, die zur Zielerreichung notwendig sind (Meilensteinplanung)

- Planung der Ressourcen (z.B. Unterstützung von Freunden, Gerätschaften, Kompetenzen, zeitliche Rahmenbedingungen etc.)?

- Planung der konkrteten Schritte, um das Ziel zu erreichen?

- Größere Ziele sollten in bewältigbare Meilensteine unterteilt und die notwendigen Handlungen genau definiert werden (z.B. wann/ zu welchem Zeitpunkt mache ich etwas, was brauche ich dafür)

- Vorwegnahme von Ursache und Wirkung: Gefahren und Auslöser erkennen

- Welche Schwierigkeiten oder Stolpersteine können bei den jeweiligen Schritten aufkommen?

- Umfeld mit einbeziehen – wo oder in welcher Situation stellt sich eine störende Gewohnheit ein?

- Was ist der persönliche/ emotionale Auslöser für das Einsetzen einer störenden Gewohnheit?

- Kreatives Denken

- „Was mache ich, wenn …“ – erwünschtes Verhalten konkret definieren, für den Fall, dass ein Ereignis oder ein Stolperstein eintritt (z.B. „ich habe nie Zeit zum Joggen“ – „also packe ich meine Laufsachen in meinen Rucksack, ziehe mich nach der Arbeit gleich um und gehe vor dem nach Hause gehen joggen“)

- Hier gilt es Gewohnheiten zu ritualisieren (als Tipp – das gelingt am einfachsten, wenn die positive Gewohnheit so wenig Mühe wie möglich macht – niemand will noch joggen gehen, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und erst die Laufsachen zusammen suchen muss. Das Ritual muss sein, dass die Laufsachen schon gerichtet sind, entweder im Auto liegen oder sofort angezogen werden, wenn man nach der Arbeit die Wohnung betritt.)

- Den jeweils nächsten Schritt vornehmen

- Wenn ich gerade anfange an einem Vorhaben zu arbeiten oder gerade einen Meilenstein erfolgreich abgeschlossen habe, muss ich mir jedes Mal neu diese Frage stellen:

was muss ich als nächstes konkret machen, um weiterzukommen? – Situation, Zeitpunkt, ggf. Ort benennen

- Wenn ich gerade anfange an einem Vorhaben zu arbeiten oder gerade einen Meilenstein erfolgreich abgeschlossen habe, muss ich mir jedes Mal neu diese Frage stellen:

- Kettenreaktionen, Abhängigkeiten und Entwicklungspotentiale im Coachingprozess transparent darstellen

- Hindernisse, Störungen und Stolpersteine erkennen und pro-aktiv realistische Lösungen entwickeln

- Öko-Check: Wünsche und Ziele des Coachees werden mit den Notwendigkeiten seines Umfeldes abgeglichen – ein systemisches Coaching analysiert die zu erwartenden Interkationen zwischen Coachee und Umfeld kontinuierlich und berücksichtigt dies in der Strategie- und Zielplanung

- Verhalten und Gewohnheiten des Coachees zum Thema müssen transparent gemacht werden

- Mit kleinen Trainingseinheiten – innerhalb des Coachings – werden neue Verhaltensweisen entwickelt und blockierende Gewohnheiten aufgelöst

- Strategieentwicklung: Umsetzungsschritte und Meilensteine werden in ein strategisches Konzept eingearbeitet, damit der Coachee mit einem konkreten Realisierungsplan selbst aktiv werden kann

Wir alle tragen Masken

Viele Gesichter – viele Masken in der Beziehung

Sind wir noch ganz echt?

Gerade in einer Beziehung wollen wir Authentizität. Wir wollen uns selbst so zeigen können, wie wir sind. Wir wollen das wahre ICH unseres Partners oder unserer Partnerin sehen.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen jedoch weit auseinander. Sei es, dass wir uns beim Kennenlernen „von unserer besten Seite“ zeigen wollen, oder dass wir uns bestimmter Seiten wegen schämen und diese zu verbergen suchen.

Oft verstecken wir uns bewusst hinter unseren Masken, oft merken wir gar nicht, dass wir eine tragen. Zugrunde liegt die Angst bzw. Befürchtung, dass wir – so wie wir sind, wie wir denken, wie wir glauben, wie wir fühlen oder lieben – nicht akzeptabel sind.

Realität ist, wir sind nicht immer authentisch, oft verstellen wir uns, verbergen uns oder verheimlichen etwas. Und das ist oft auch gut so.

Wir zeigen, das, was wir glauben, dass es erwünscht ist. Was wir glauben, ist von unseren Erfahrungen und dem, wie wir die Realität einschätzen und bewerten abhängig. Dieser Bewertungsvorgang, verläuft oft unbewusst, genauso unbewusst, können wir uns eine Maske aufziehen.

Die Masken an sich sind aber noch gar kein Problem. Unsere Masken sind unser evolutionäres Erfolgskonzept der (An-)Passung an neue Begebenheiten, in sozialen Systemen.

Unsere Masken sind ein Geschenk der Evolution, das uns erlaubt, immer dann, wenn wir eine Situation noch nicht zu unserer Zufriedenheit einschätzen können, flexibel zu reagieren. Sich zu verstellen, verschafft uns Handlungsspielraum.

Der Mensch ist es gewohnt, flexibel zwischen den Masken zu wechseln und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen.

Erst wenn die „Maske“ zu einem Dauerzustand wird, kann es schmerzlich werden.

In Beziehungen jedoch können Masken für uns ein Warnsignal sein, dass wir für unsere „Sicherheit“ noch etwas brauchen. Würde das Unterbewusstsein offen mit uns sprechen, würde es vielleicht sagen: „meine Sicherheit ist hier nicht selbstverständlich gewährleistet, also unternehme ich etwas dagegen.“

Dann ist es gut, wenn wir es schaffen können, unsere Masken gemeinsam zu beleuchten, gemeinsam einen Blick auf sich selbst und das Gegenüber zu werfen. Aber dafür braucht es Sicherheit.

Dieses Gefühl der Sicherheit ist leider nicht selbstverständlich. Oft begleiten uns Ängste. Die Angst, sich so zu zeigen, wie wir wirklich sind, ist tief in uns verankert. Diese Angst lässt uns glauben, dass es gefährlich ist, sich „nackt“ zu zeigen.

Um ohne Maske in unserem Alltag in Partnerschaften leben zu können, braucht es eine sensible Wahrnehmung für die eigenen Bedürfnisse und vor allem Vertrauen. Vertrauen zum / zur Partner*in und Vertrauen in sich selbst – das Vertrauen, mit einer Situation fertig zu werden, in einem Umfeld willkommen zu sein, Vertrauen darin, dass man in Ordnung ist, genauso, wie man eben ist.

Die schlechte Nachricht ist, dass wir diese Art von Vertrauen nicht direkt trainieren können.

Die gute Nachricht ist aber, dass es von alleine kommt, wenn wir immer wieder Erfahrungen machen, die dieses Vertrauen stärken. Und auf diese Erfahrungen können wir Einfluss nehmen – wir können die Wahrscheinlichkeit dafür gezielt erhöhen.

zurück zu /

das könnte Sie auch interessieren:

Übersicht

Kraftpaket

Menschenkenntnis

Resilienz-Training

Gesprächsführung mit dem Prinzip Coaching

Gesprächsführung mit dem Prinzip Coaching

Gibt es den „einen“ richtigen (Gesprächs-) Führungsstil?

Den „einen“ Stil gibt es nicht. Was uns hingegen hilft, ist das Wissen um die emotionalen Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat:

Erst wenn unsere emotionalen Grundbedürfnisse erfüllt sind, können sich die positiven Kettenreaktionen entfalten, die zu einem spürbar „guten“ Gespräch führen.

Das Ergebnis: Diskussionen werden als bereichernd wahrgenommen. Man hört auf, jedes Wort auf eine Goldwaage zu legen, man beginnt offen zu sprechen und kann auch Dinge sagen, für die man sich ansonsten womöglich geschämt hätte.

Welcher Führungsstil und welche Gesprächs-Dynamik zu einem guten Ergebnis führen, ist grundsätzlich von den Beteiligten abhängig. Entscheidend sind die Emotionen der Gesprächspartner*innen. Die Emotionen bestimmen, ob wir offen für unser Gegenüber offen (auch dessen Bedürfnisse wahrzunehmen) sind oder ob wir „dicht machen“.

Gesprächstechniken mit Erfolg

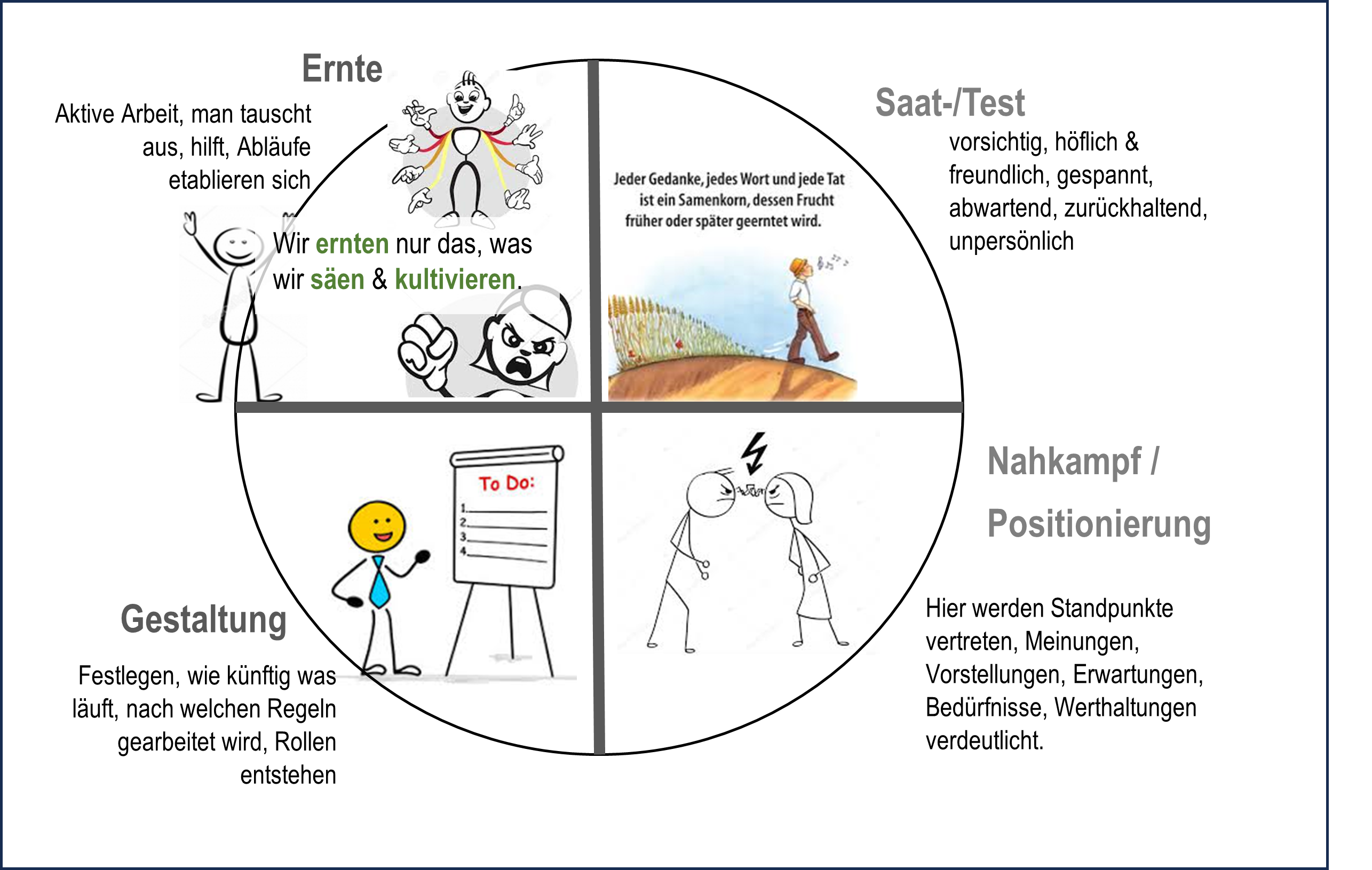

Ein wirkungsvolles Instrument für gelungene Kommunikation ist die Gesprächsentwicklungsuhr. Sie bildet die verschiedenen Phasen ab, welches jedes „erfolgreiche“ Gespräch durchläuft.

Besonders im Fokus ist die Saatphase, mit der jedes Gespräch beginnen sollte. In dieser Phase werden die Stressoren der Beteiligten reduziert, indem direkt ein positiver Ausblick gegeben wird. Dies ist nichts anderes als das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Das Gegenüber wird auf ein gutes Ende vorgeprägt und kann sich leichter öffnen.

Zusätzlich dient diese Phase zur Einleitung in die Positionierungsphase. In dieser Phase bekommen alle Beteiligten die Gelegenheit ihre Positionen (das was ihnen wichtig ist) auf den Tisch zu legen.

Das Entscheidende ist, dass sie zur Positionierung eingeladen werden und jede Position ernstgenommen und gleichberechtigt nebeneinandergestellt wird. Dadurch werden Widerstände wie durch Zauberhand abgebaut, eine offene Diskussionskultur kann sich etablieren.

Natürlich verschwinden dadurch nicht die unterschiedlichen Positionen. Das sollen sie auch nicht. Denn jede Position hat ihren Wert. Künstlicher Gleichklang schafft keinen Fortschritt, sondern nur Dogmen. Erst durch die Perspektiven-Vielfalt, erhalten wir nachhaltige Ergebnisse.

Um diese Methode erfolgreich anwenden zu können bedarf es allerdings ein wenig Übung, was Sprache und Moderationsgeschick angeht – sowie die Bereitschaft den eigenen Mindset zu erweitern. Denn wirkliche Offenheit im Gespräch erhalten wir erst dann, wenn es uns gelingt, ernsthaft und wahrhaftig im win-win zu denken. Zudem müssen wir liebgewonnene Gewohnheiten über Bord werfen, die da lauten: wenn wir nur alle Fakten auf den Tisch legen, wird das Gegenüber schon verstehen. Das funktioniert nämlich nicht. Aus Sicht des Gegenübers hat es nämlich die gewichtige Faktenlage auf der eigenen Seite. Die Kunst ist es, die Perspektivenvielfalt zusammenzubringen.

zurück zu /

das könnte Sie auch interessieren:

Übersicht

Seminar

Ausbildung

veranstaltung

Was tun mit den guten Vorsätzen

Ziele erfolgreich umsetzen

Gerade zum Jahreswechsel starten wieder viele von uns den Versuch, sich etwas Gutes für das kommende Jahr angedeihen zu lassen. Wir überlegen uns Vorsätze, die uns genau dabei helfen.

Meist gehen wir am Anfang noch mit viel Elan an die Sache. Doch viel zu oft, holt uns der Alltag ein und wir hängen wieder in alten Gewohnheiten fest.

Die gute Nachricht – Ihre Vorsätze lassen sich umsetzen:

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Menschen am erfolgreichsten beim Erreichen von Zielen sind, die dabei zwei Dinge beachtet haben.

Zum einen hatten sie bereits eine genaue Vorstellung von dem gewünschten Ergebnis. Sie hatten also ein konkretes Ziel, welches sie sich in allen Facetten vorstellen konnten.

Zum anderen haben sich diese Menschen aber auch konkrete Gedanken über die Planung zur Zielerreichung gemacht. Wie kann man das Ziel am besten erreichen – was kann alles schief gehen und was kann man konkret machen, wenn etwas schief geht.

Es handelt sich hierbei also um eine system-strategische Planung – bei der der Weg zum Ziel definiert wird und mögliche Stolpersteine und die notwendigen Handlungen vorneweggenommen werden.

zurück zu /

das könnte Sie auch interessieren:

Übersicht

Warum Coaching?

Warum Coaching?

Was macht eigentlich ein Coach? Ist das eine andere Bezeichnung für einen (Unternehmens-) Berater, eine neue Bezeichnung für einen Therapeuten, ein Führungsstil oder ist ein Coach der verlängerte Arm des Chefs?

Wenn Sie bereits professionell als Coach arbeiten, haben Sie diese Fragen bestimmt schon so oder so ähnlich gehört bzw. sich die Frage vielleicht auch schon selbst einmal gestellt.

Die Frage zu stellen, welche Rolle und Aufgabe ein Coach hat, ist auch für uns immer wieder aktuell. Denn immer wieder erleben wir in unseren Seminaren und Coaching-Ausbildungen, dass auch erfahrene Coaches verschiedene Ansichten bzw. unterschiedliche Abgrenzungen vornehmen.

In unserem Coaching-Alltag erleben wir meist folgende Aufgabenstellung:

Und wie macht man das?

Um als Coach erfolgreich zu sein, bedarf es einer ausgeprägten Menschenkenntnis und Wahrnehmungsfähigkeit. Die Fähigkeit verschiedene Charaktere richtig und kompetent einzuschätzen, um das Gegenüber optimal unterstützen zu können. Ein Coach muss Unsicherheiten, Blockaden, versteckte/ unbewusste Absichten erkennen, wahrnehmen und diese verbalisieren, so dass der Coachee dies auch annehmen kann.

Führungsstärke, damit ein effizientes und zielgerichtetes Vorgehen möglich ist. Auch wenn Coachinggespräche generell offen sind, bedarf es doch der Fähigkeit Gespräche zu führen und zu lenken, damit ein zielgerichtetes und Ressourcen schonendes Arbeiten möglich ist.

Psychologisches Wissen, Techniken und Methoden, um Blockaden oder Ängste zu lösen, verschiedene Blickwinkel aufzuzeigen, kreative Lösungen zu entwickeln. Auch die Fähigkeit, den Coachee entsprechend einzustellen, dass er seine Ziele langfristig allein erreichen oder auch „alte“, negative Gewohnheiten nachhaltig ändern kann.

In unserer täglichen Arbeit kommt es darüber hinaus oft vor, dass wir ein Coaching um Beratungselemente erweitern, um für unsere Coachees den größtmöglichen Nutzen zu generieren.

Um ein wirklich guter Coach zu werden, bedarf es neben psychologischem Grundlagenwissen, speziellen Fragetechniken oder Kenntnissen zu Methoden aus dem systemischen NLP, vor allem sehr viel Training, Erfahrung und Reflexion.

Belohnt wird man mit einem Berufsfeld, in dem es nie langweilig wird, jeden Tag neue Herausforderungen auf Coach und Coachee warten und viele Aha- und Erfolgsmomente gibt.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Bitte sprechen Sie uns an – Kontakt

Sie möchten sich zu unserem Führungsthema des Monats anmelden? – zur Anmeldung

zurück zu /

das könnte Sie auch interessieren:

Übersicht

Ähnlichkeiten vorhanden? Das Tätigkeitsprofil von Hebammen & Coaches!

Ähnlichkeiten vorhanden? Das Tätigkeitsprofil von Hebammen & Coaches!

Die Zeiten in denen eine Mutter die Hebamme erst bei der Geburt und danach vielleicht noch ein- zweimal zur Nachsorge sieht, sind vorbei.

Die Zeiten in denen sich eine Führungskraft auf feste Strukturen oder einheitliche, langfristige Lösungen verlassen konnten sind leider auch vorbei.

Was hat sich geändert?

Viele werdende Mütter sind extrem verunsichert was die Schwangerschaft angeht. Zum einen werden sie heute von einer wahren Flut von Informationen getroffen, die nicht immer leicht verständlich oder klar in der Anwendung sind. Zum anderen hat sich die Familienstruktur extrem geändert – weg von der Groß- und Mehr-Generationenfamilie unter einem Dach, hin zu kleinen Familienverbünden – oft von Mutter, Vater, Kind oder Alleinerziehenden.

Durch die Reduzierung des Familienverbundes fehlt es heute oftmals an Reflexionsmöglichkeiten – was hatte weiß die eigene Mutter zu berichten oder gar die Großmutter? Wie sind Papa und Opa damals mit der Situation umgegangen? Oder was hat wirklich geholfen, was braucht so ein Baby eigentlich?

Eine Ansprechperson, zu der man Vertrauen hat, fehlt leider oft.

Ähnlich verhält es sich auch im Geschäftsleben – Führungskräfte, GeschäftsführerInnen und InhaberInnen wissen nicht mehr wohin mit all dem „VUKA“, agilen Strukturen, flachen oder steilen Hierarchien, Zielvereinbarungen, Effizienz oder … Work-Life-Balance?

Und all das, muss in immer kürzerer Zeit bewerkstelligt werden. Neue Techniken und digitale Möglichkeiten machen es ja eigentlich irgendwie möglich.

Komisch nur, dass trotz der neuen Möglichkeiten immer weniger Zeit zur Verfügung steht.

Die Herausforderung, die eigentlich Spaß macht, kann zum schädlichen Druck werden.

Wie soll in einem solchen Umfeld noch die „Geburt“ einer guten Lösung eingeleitet werden? Wie Motivation, Engagement, Verantwortlichkeit mit auf den Weg gegeben werden?

Um Probleme, Herausforderungen oder die Zukunft zu meistern, benötigen wir emotionale Freiheit. Ist man selbst aber in dem Hamsterrad aus Führungs-, Funktions- oder Ergebnisverantwortung gefangen, fällt das oft schwer. Hier gilt es herauszukommen oder in erster Linie gar nicht erst hineinzugeraten.

Was es braucht ist Reflexion.

Die Möglichkeit sich auszutauschen, gemeinsam die Informationsflut zu analysieren und konstruktiv lenken, einen geschützten Rahmen um Ideen zu planen, zu verwerfen oder neu zu denken.

Die Hebamme hilft mit ihrer Erfahrung Müttern und werdenden Müttern um sich im Dschungel an Informationen zurechtzufinden. Sie steht zur Seite, bevor viele Probleme erst aufkommen und hilft erst recht, wenn die Probleme schon erdrücken. Sie eröffnet neue Lösungswege, wo die Mutter vielleicht in ihrer Situation gar nicht daran gedacht hätte – sie plant, berät, begleitet und entwickelt.

Die Hebamme ist eigentlich ein klassischer Coach, mit Fachwissen auf dem Gebiet der Geburt und Kleinkindbetreuung.

Die ein oder andere Führungskraft mag jetzt vielleicht denken, schön und gut, aber ich brauche niemanden der mir zeigt (platt ausgedrückt) wie ich Luft hole oder richtig sitze – was soll der Vergleich?

Die grundlegenden Aufgaben oder Fähigkeiten, die ein BusinessCoach mitbringen muss, sind sehr wohl vergleichbar.

Für beide ist es wichtig zu analysieren – das Umfeld, die Beteiligten, die Ziele oder Wünsche, die Zielerreichung strategisch zu planen und Wissen, Methoden und Techniken an die Hand zu geben, damit das Ziel erreicht werden kann, einen Ausblick zu geben – und dabei immer Ruhe und Vertrauen ausstrahlen.

Sie sind Lotsen, mit den unabdingbaren Eigenschaften – Interesse und Respekt für den Anderen.

Ein Coach kann einem die Arbeit nicht abnehmen – oder das Gebären – aber er kann die notwendige Unterstützung geben – durch gezielte Reflexion, Fragetechniken, Methoden- und Fachwissen.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Bitte sprechen Sie uns an – Kontakt

Sie möchten sich zu unserem Führungsthema des Monats anmelden? – zur Anmeldung

zurück zu /

das könnte Sie auch interessieren:

Übersicht